■第26回中小AG会合 [2024/10/02(水)]

●議題:

| 議事 | ビデオ |

| (1)開会挨拶 松島主査 | |

|

(2)前回「DX成功の要件」の振り返り |

|

|

(3)株式会社フジタ 梶川様 事例紹介 |

|

| (4)意見交換 | |

| (5)まとめ 松島主査 | |

出席者:

松島主査 大川副主査 永森様 今野様 林様 浜野様 兼子様 橋向様 石田様(樋口様代理) 三田村様 志村様 長戸様 阿部様 石村様 小松様 黒澤様 中島 熊谷

(1)開会挨拶

DXは「やる気」と「取り組み姿勢」に依存し、規模の問題ではない。

「DXは難しい」という先入観を払拭し、取り組みを実施すべきである。

事例紹介:

エコソニック

社員数15名で、建築板金業からエネルギー関連事業に転換。太陽光発電や蓄電池の設置などの新規事業に取り組み、DX認定を取得。

VIVエンジニアリング

芝刈り機の製造を手掛ける小規模企業。テレワークによる品質検査の効率化を実施し、生産性向上を達成。テレワークを活用した人材募集に成功し、400人以上の応募を得た。

トマト工業

不燃建材を扱う企業。社名を変更し、若者を積極的に採用。自由で活発な社風を築き、若者が働きやすい環境を提供。

笠原商事

LPガス容器の検査を行う企業。QRコードやドローンを活用し、災害時のガス容器の管理体制を構築。安全管理の向上と業務効率化を達成。

大野ナイフ製作所

社員112名の企業で、IoTデータを活用して生産管理を改善。データ分析を用いて生産性を向上。以上の事例を通じて、中小企業におけるDX推進の実践例を示し、その成否が企業の「取り組み姿勢」と「柔軟な対応力」に左右されることを強調。

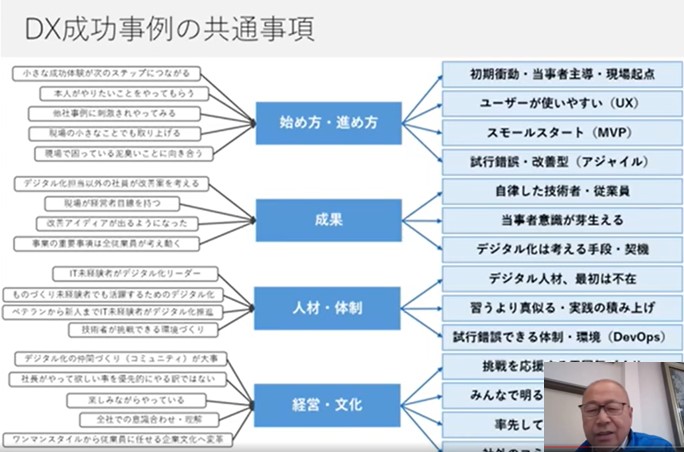

(2)前回「DX化成功の要件」の振り返り

前回の会合では、中小企業のDX推進に必要な「自発性」「環境作り」「リーダーシップ」の重要性を議論。特に現場を熟知した人材がデジタル化を推進することが成功の鍵であるとされた。大企業とは異なり、現場主導のデジタル化が肝要であると指摘された。

(3)ご講演 株式会社フジタ 梶川様

-

講演テーマ

小さな町工場の変容を加速させるツールはデジタルだった -

FACTORY ART MUSEUM TOYAMAの取り組み

富山県高岡市にある自社工場内にアートミュージアムを併設。工場とアートを融合し、地元コミュニティとの交流を図る拠点として機能。

ミュージアムの設立により、工場の魅力発信と地域活性化を実現。 -

哲学カフェの成り立ちと目的

哲学カフェを通じて、地域住民や従業員との対話の場を創出。

組織内外の交流を深めることを目的とし、工場と地域社会の関係強化を図る。 -

DXの取り組み

現場の課題解決を目的に、少人数でも実行可能なデジタル技術を導入。

スマート工場化を推進し、品質管理の自動化や生産効率の向上を実現。 -

課題と対策

中小企業特有の人材不足やリソースの制約を抱えながらも、柔軟な組織運営を通じて解決を図る。

社員教育の強化と、DXに対する理解促進を実施。 -

町工場からの脱却と新たな価値創造

従来の町工場のイメージから脱却し、デジタル技術とアートの融合による新たな価値創造を目指す。

地域文化を活かしながら、次世代に繋がるビジネスモデルを構築。 -

成功要因

経営者自身がDXに対する理解を深め、積極的に推進役を担うことが重要であると強調。

地域との連携を図り、地域経済の発展と共に企業価値を高める姿勢。 -

今後の展望

DXを通じた新規事業創出と、地域社会へのさらなる貢献を目指す。

アートや文化との協業を強化し、地域住民や企業との関係を深化させる計画。

デジタル技術と文化の融合によるイノベーションを推進し、持続可能な事業展開を目指す。

(4)中小企業経営者の方々との意見交換

株式会社フジタの「FACTORY ART MUSEUM TOYAMA」の活動は、地域貢献や産業界への波及効果の観点から、中小企業にとって模範的な事例とされる。今後も多くの企業が参考にすべき地域活性化のモデルケースとして位置づけられる。

冒頭、「弊社が取り組んでいるFACTORY ART MUSEUM TOYAMAの活動を紹介でき、地域の活性化に繋がれば嬉しい」との発言。地域社会との連携を強化していく意向も表明し、他の企業との連携を促進したいとの希望を述べられた。

「アートを通じた地域貢献や、DX導入による社員の意識改革や士気向上について、どのように社員の主体性を引き出しているのか?」との質問に対し、「哲学カフェや社員との定期的なディスカッションを通じて、自由に意見を言える環境を整えている。DXも現場が主体的に取り組めるよう工夫している」との回答。

「導入コストと人材不足が課題。地域との連携でどう解決しているか?」という質問に対し、「小規模プロジェクトから始め、地域大学や他企業との連携、地域の勉強会や補助金の活用を推奨」との回答。

「社員のデジタルリテラシーに差があり、DX推進が進まない。どのように教育しているか?」との質問には、「社内研修だけでは限界があるため、外部の研修やセミナーへの積極的な参加を促し、知識の補強を行っている」との回答。

アンケート結果を基に「多くの企業がDX推進を望んでいるが、実行に移している企業は少ない。原因は何か?」との問いかけに対し、「DXに対する漠然とした不安感や、着手方法が不明であることが原因」との意見。具体的な成功例や失敗例の共有、判断材料の提供が必要との提案もなされる。アンケート結果については、参加者から「実態を反映していない」「表面的な結果である」との認識が示され、より実態に即した議論や具体的施策が求められるとの意見。

「DX導入は自社の課題を明確にし、その解決手段として捉えることが重要。技術の導入は目的ではなく、課題を全員で共有することがスタート地点」との意見。段階的に進めるべきとの助言も行われた。

全体の意見として、DX導入の成功にはトップのリーダーシップと社員の巻き込みが不可欠であり、導入後のフォローアップや成功事例の横展開、地域連携の強化が今後の課題とされる。

以上のように、意見交換では各経営者が抱える課題と解決策に関する具体的なやり取りが行われ、共通の課題を共有するとともに、地域連携と社員教育の重要性が再確認された。

(5)まとめ

中小企業のDX推進は、日本の全産業におけるDX推進の一環であることを強調。多くの企業が中小企業を「別の企業体」として捉えがちだが、実際には日本の労働人口の8割以上が中小企業に従事しており、これをマジョリティとして認識する必要があると指摘。また、優れた事例や熱意を持った取り組みを共有し、システムの交換ではなく、熱量の交換の場を設けることの重要性を提唱された。

以上